『空色ユーティリティ』(2025年)は、独特な世界観と心温まるストーリーで多くのファンを魅了しました。この記事では、同じような魅力を持つ10本の映画やドラマを紹介します。『空色ユーティリティ』が気に入った方にぴったりの作品を探している方必見です。

Ghost in the Shell (1995)

説明: サイバーパンクの傑作で、人間と機械の融合をテーマにした深い哲学的考察が特徴。未来的な都市景観と緻密な作画が印象的。

事実: ハリウッドで実写映画化されるほど国際的な影響力を持ち、多くのSF作品に影響を与えた。

視聴する

視聴する

Memories (1995)

説明: 3つの異なるSF短編で構成され、それぞれが独自の視覚スタイルとテーマを持つ。人間の記憶と技術の関係を考察する。

事実: 大友克洋が原作と脚本を担当し、異なる監督が各エピソードを手掛けたオムニバス作品。

視聴する

視聴する

FLCL (2000)

説明: 思春期の混乱をSF的要素と誇張された表現で描き、エネルギッシュな演出が特徴。音楽と映像のシンクロが印象的。

事実: 全6話の短編シリーズだが、その密度の高いストーリーと表現力が高い評価を得た。

視聴する

視聴する

Kino's Journey (2003)

説明: 旅を通じて様々な社会や価値観に触れるストーリーで、哲学的で静かなテンポが特徴。各エピソードが独立した寓話的構造を持つ。

事実: 主人公のキノが性別不明として描かれており、その意図的な曖昧さが話題を呼んだ。

視聴する

視聴する

Dead Leaves (2004)

説明: 過激なアクションとナンセンスなユーモアが特徴で、視覚的に刺激的な表現が目を引く。自由奔放なストーリー展開が魅力。

事実: 制作期間が非常に短く、そのスピード感が作品のテンポにも反映されている。

視聴する

視聴する

Serial Experiments Lain (1998)

説明: 仮想現実と現実の区別がなくなる世界観を描き、哲学的で難解なストーリーが特徴。テクノロジーと人間の意識の関係を深く掘り下げる。

事実: インターネットが普及し始めた時期に制作され、その未来的なビジョンが評価された。

視聴する

視聴する

Paprika (2006)

説明: 現実と夢の境界が曖昧になるテーマを扱い、鮮やかな色彩と幻想的な映像表現が特徴。心理的な深みと視覚的な独創性が際立つ。

事実: 原作は筒井康隆の小説で、アニメーションと実写の融合を目指した作品として知られている。

視聴する

視聴する

Kaiba (2008)

説明: 記憶とアイデンティティをテーマにし、シンプルなデザインながらも情感豊かな作画が特徴。SF要素と人間ドラマが巧みに融合している。

事実: 監督の湯浅政明が初めてオリジナルストーリーを手掛けた作品として知られている。

視聴する

視聴する

The Tatami Galaxy (2010)

説明: 時間ループと選択肢の多様性をテーマにし、独特の視覚表現と速いテンポの会話が特徴。人生の岐路を描くメタフィクション的な要素が強い。

事実: すべてのエピソードの最後に同じシーンが登場し、その解釈が視聴者によって異なることで話題になった。

視聴する

視聴する

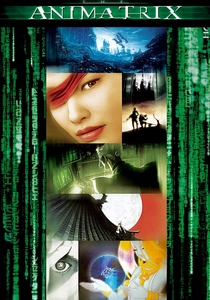

The Animatrix (2003)

説明: 仮想現実と人工知能をテーマにした短編集で、多様なアニメーションスタイルが特徴。ディストピア的な世界観と深い哲学的問いかけがある。

事実: 『マトリックス』シリーズの公式スピンオフ作品で、世界観を補完する内容となっている。

視聴する

視聴する