1980年代はホラー映画の黄金時代であり、その中でも特に恐怖を感じさせる作品が数多く生まれました。このリストでは、80年代の最も恐ろしいホラー映画を厳選し、日本で公開された作品を紹介します。これらの映画は、その時代特有の恐怖感や視覚的な表現で観客を震え上がらせ、今日でもその影響力は色褪せません。

ポルターガイスト (1982)

説明: スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務めたこの映画は、家族が住む家に起こる超自然現象を描いています。特に子供がテレビに吸い込まれるシーンは、視覚的に強烈な恐怖を与えます。

事実: 映画の製作中に実際に怪奇現象が起こったという噂があります。

視聴する

視聴する

ファング (1985)

説明: 隣人に吸血鬼がいることを知った若者が、テレビのホラー番組の司会者に助けを求める物語。コメディとホラーのバランスが絶妙で、80年代のホラー映画の象徴的な作品です。

事実: 映画の成功により、続編やリメイク版が制作されました。

視聴する

視聴する

エイリアン2 (1986)

説明: ジェームズ・キャメロン監督によるこの続編は、宇宙船内でのエイリアンの恐怖をさらに深化させ、視覚的にも衝撃的なシーンが満載。特にエイリアンのデザインやアクションシーンが評価され、ホラー映画の金字塔とされています。

事実: この映画は、オリジナルの「エイリアン」よりもアクション要素が強調され、ホラーとアクションの融合が成功した作品として知られています。

視聴する

視聴する

死霊のはらわた (1981)

説明: サム・ライミ監督のデビュー作であり、低予算ながらも革新的な撮影技術と恐怖の表現で知られています。特にデッドアイティズ(死霊)のビジュアルや音響効果は、ホラー映画の新たなスタイルを確立しました。

事実: この映画は、後に「死霊のはらわた2」や「アーミー・オブ・ダークネス」として続編が制作され、シリーズ化されました。

30日間無料

30日間無料

死霊のえじき (1985)

説明: H.P. ラヴクラフトの短編小説を基にしたこの映画は、死体を蘇らせる科学者の狂気を描いています。ブラックユーモアとグロテスクなシーンが特徴的で、ホラー映画の新たなスタイルを確立しました。

事実: この映画は、低予算ながらも特撮技術が評価され、カルト的な人気を博しました。

30日間無料

30日間無料

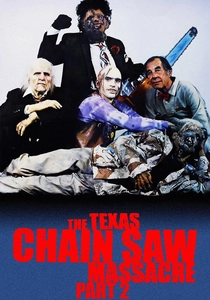

悪魔のいけにえ (1986)

説明: トビー・フーパー監督の続編で、最初の映画の恐怖を引き継ぎつつ、ブラックユーモアを交えた新たな恐怖体験を提供。特にチェーンソーを使ったシーンは視覚的に強烈で、観客に強い印象を残します。

事実: この映画は、オリジナルの「テキサス・チェーンソー」の続編として制作されましたが、より過激でコミカルな要素が追加されました。

30日間無料

30日間無料

悪魔の棲む家 (1982)

説明: 実話を基にしたこの映画は、家族が引っ越した家で起こる怪奇現象を描き、80年代のホラー映画の中でも特にリアルな恐怖感を提供します。

事実: 映画の舞台となった家は、実際に「アミティビル」の名前で知られ、観光地となっています。

30日間無料

30日間無料

死霊の棲む館 (1989)

説明: シャーリー・ジャクスンの小説を基にしたこの映画は、幽霊屋敷での恐怖体験を描いています。特に心理的な恐怖と視覚的な恐怖のバランスが絶妙で、観客を引き込む力があります。

事実: 映画の撮影中に実際に怪奇現象が起こったという話があります。

30日間無料

30日間無料

呪怨 (1988)

説明: 日本の都市伝説を基にしたこの映画は、怨念に取り憑かれた家での恐怖を描いています。特に幽霊のビジュアルや音響効果が評価され、ホラー映画の新たなスタイルを確立しました。

事実: この映画は、後にリメイク版が制作され、海外でも大ヒットしました。

30日間無料

30日間無料

死霊の館 (1986)

説明: 幽霊屋敷での恐怖体験を描いたこの映画は、視覚的な恐怖とブラックユーモアを交えた独自のスタイルで知られています。特に家自体が生きているかのような表現が特徴的です。

事実: この映画は、低予算ながらも特撮技術が評価され、カルト的な人気を博しました。

30日間無料

30日間無料